- TOP

- >

- 東北大等、出産前後の血中の性ホルモンと産後うつとの関連を解明

新着ニュース30件

2021年1月21日 03:00

性ホルモンと産後うつとの関連を解明

東北大学と近畿大学の研究グループは1月19日、環境省が企画した子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)において、東北大学独自の追加調査を宮城ユニットセンターで行った結果、母親の出産前後の血中性ホルモン変化と産後うつとの関連を解明したと発表した。エコチル調査とは、「エコロジー」と「チルドレン」を組み合わせた造語である。赤ちゃんが母親の体内にいる時から13歳になるまで、定期的に健康状態を確認し、環境要因が子どもの健康に与える影響を明らかにする調査である。

分娩により性ホルモン濃度が大きく低下

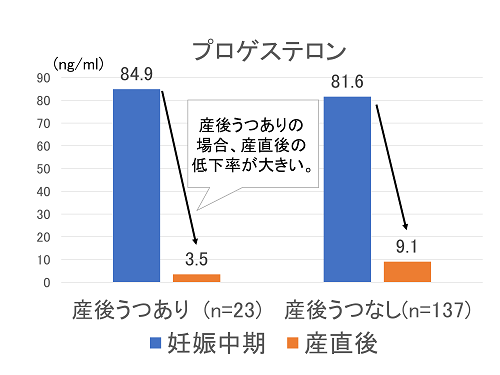

妊産婦の産後うつは、出産後約10~15%の女性に発症すると試算されており、自殺との関連性から社会問題になっている。これまで産後うつと血中の性ホルモン濃度との関連性は、示唆されているもののメカニズムは不明であった。研究グループは、出産前後の血中の性ホルモン濃度を測定した結果、「産後うつ」の母親は妊娠中期から出産直後において性ホルモン(プロゲステロン)の低下率が大きく、出生児の臍帯血中の性ホルモン濃度が高いことを発見した。

妊婦の胎盤・胎児の分娩により、産後の血中性ホルモン濃度が大きく低下することで、母親が産後うつ症状を示す可能性があるとのこと。

(画像はプレスリリースより)

東北大学のプレスリリース

https://www.tohoku.ac.jp/

-->

記事検索

アクセスランキング トップ10

お問い合わせ

特集