- TOP

- >

- 名古屋大学、冬季うつ病の改善薬を発見

新着ニュース30件

2020年4月14日 15:00

冬季うつ病の改善薬を発見

名古屋大学は4月8日、同大トランスフォーマティブ生命分子研究所の研究グループが基礎生物学研究所、生命創成探究センター、藤田医科大学、マンチェスター大学と共同で、冬季のうつ様行動を引き起こす仕組みを明らかにし、改善薬を発見したと発表した。「セラストロール」が冬季うつ病を改善

冬季うつ病は、季節性感情障害とも呼ばれ、冬季に日照時間が短くなる北欧やカナダなど高緯度地域では冬季に約1割の人がうつ病を発症する。日本でも、北海道や東北地方で冬に気分が沈む人が多い。症状は、抑うつ、体内時計の異常、睡眠異常、過食、性欲低下、社会的引きこもりなどである。動物の「冬眠」や「季節繁殖」の名残との指摘はあるが、仕組みが明らかでなく治療薬の開発が期待されている。

研究グループは、メダカの行動が冬と夏で大きく異なることに着目し季節の変化に適応する仕組みについて研究を行った。その結果、冬は夏に比べてメダカの不安が強く、社会性が低下することが分かった。

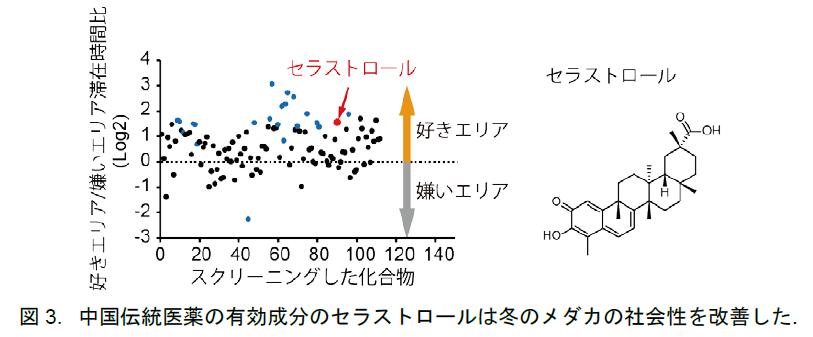

冬季うつ病の仕組みを解明するため、メダカの冬季における社会性の低下を改善する既存薬の探索を、既存薬ライブラリーのスクリーニングとゲノム機能解析を組み合わせた「ケミカルゲノミクス」により行った。

3年を要したスクリーニングの結果、メダカの冬季における社会性の低下を改善させる薬として中国伝統医薬の有効成分「セラストロール」を発見した。

欧米においては、ゼブラフィッシュやメダカなどの小型魚類がヒトの精神疾患のモデル動物として注目されており、今回の研究成果もヒトの冬季うつ病の理解と創薬に貢献することが期待されるとのこと。

(画像はプレスリリースより)

名古屋大学のプレスリリース

http://www.nagoya-u.ac.jp/

-->

記事検索

アクセスランキング トップ10

お問い合わせ

特集