- TOP

- >

- アルコール依存症発症リスクを増大させる酒量が増える脳内メカニズムを解明

新着ニュース30件

2021年2月20日 00:00

酒量が増える脳内メカニズムを解明

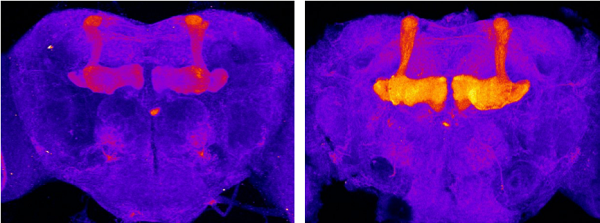

東北大学の研究グループは2月18日、ショウジョウバエを使って酒量が増える脳内メカニズムを解明したと発表した。左図:アルコールを与えられなかったハエ、右図:自由に摂取したハエの脳内でD1ドーパミン受容体を可視化

ドーパミン受容体の増大で酒量が増える

多くの哺乳類にとってアルコールは毒だが、ヒトは例外的にアルコール好きである。しかし、アルコールはヒトの脳の報酬系に作用し一時的に楽しい気分にさせるものの、飲みすぎの習慣化により飲酒量のコントロールが不可能になり、アルコール依存症発症リスクを増大させる。昆虫の中でもショウジョウバエは例外で、人類と同様アルコールを好み、アルコール摂取量が日々増大するアルコール依存症モデルとして知られている。そこで、研究グループは、ショウジョウバエを使ってアルコール摂取量増大の脳内メカニズムを解明した。

アルコールを数日間繰り返し摂取したハエは、アルコールを摂取しなかったハエに比べ、脳内で快楽を伝達するD1ドーパミンの受容体の量が増大した。

また人工的にD1ドーパミン受容体の量を増やすと、通常のハエに比べ過剰にアルコールを摂取するようになった。D1ドーパミン受容体は、餌の匂いの記憶など脳の高次機能に重要な役割を果たすものであるが、過剰に活性化するとアルコール摂取が増大する。

したがってアルコール依存症発症リスクを避けるためには、ドーパミンの放出阻害やD1ドーパミン受容体遺伝子を破壊することで、アルコール摂取の増大を防ぐことが効果的である。

(画像はプレスリリースより)

東北大学のプレスリリース

https://www.tohoku.ac.jp/

別掲

https://www.tohoku.ac.jp/

-->

記事検索

アクセスランキング トップ10

お問い合わせ

特集