- TOP

- >

- 東京都、ひきこもりに関する支援状況等調査結果発表

新着ニュース30件

2021年4月28日 23:00

ひきこもりに関する支援状況等調査を実施

東京都福祉保健局は4月26日、「東京都ひきこもりに係る支援協議会」(以下「支援協議会」)における検討の資料とするため、ひきこもりに関する支援状況等調査を実施しその結果を発表した。調査は、保健所・生活困窮者自立相談支援機関・民間支援団体等の関係機関向け、および地域包括支援センター・経験年数10年以上の民生委員・児童委員を対象に令和2年9月~11月の期間実施された。

関係機関向けの調査数は664か所・有効回答数319件、地域包括支援センターは457か所・有効回答数277件、委員関係は2,580名・有効回答数1,747件であった。

課題は当事者が相談等を望んでいないこと

関係機関への相談者とひきこもり当事者との関係は、1位親45.4%、2位当事者41.6%、3位兄弟・姉妹3.8%で親と当事者で約90%を占めた。当事者の年齢は、1位20歳代29.1%、2位30歳代23.7%、3位40歳代15.4%、4位19歳以下14.7%、5位50歳代9.2%、6位60歳以上3.1%で、30歳以上が50%を超えた。

主たる生計維持者は、1位親75.1%、2位生活保護など8.7%、3位当事者5.9%で、親が最も多い。生計維持者の親の年齢は、1位60歳代23.4%、2位50歳代20.5%、3位70歳代15.7%で、高齢者が多い。

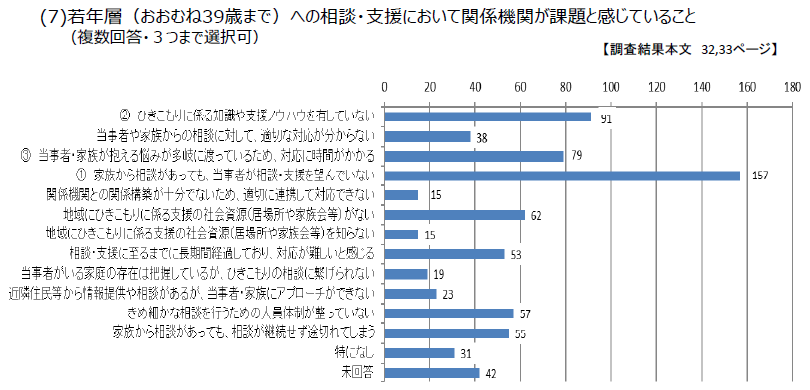

若年層(約39歳まで)の当事者に対する関係機関の課題(3つまで複数回答)は、1位「家族から相談があっても、当事者が相談・支援を望んでいない」157件(49.2%)、2位「ひきこもりに係る知識や支援ノウハウを有していない」91件(28.5%)、3位「当事者・家族が抱える悩みが多岐に渡っているため、対応に時間がかかる」79件(24.8%)となった。

中高年層(約40歳以上)では、1位「家族から相談があっても、当事者が相談・支援を望んでいない」118件(37.0%)、2位「相談・支援に至るまでに長期間経過しており、対応が難しいと感じる」93件(29.2%)、3位「当事者・家族が抱える悩みが多岐に渡っているため、対応に時間がかかる」75件(23.5%)であった。

世代を通して、当事者が相談等を望んでいないことが分かった。また、地域包括支援センター、民生委員・児童委員においても同様な結果となった。

今後必要な支援は、1位「身近な地域における相談体制の充実」、2位「地域における連携ネットワークづくり」、3位「居場所の運営」の順番だった。

東京都では、調査結果を受けて今後のひきこもりに係る支援の方向性について検討し、令和3年度中を目途にとりまとめを予定しているとのこと。

(画像はプレスリリースより)

東京都のプレスリリース

https://www.metro.tokyo.lg.jp/

別掲

https://www.metro.tokyo.lg.jp/pdf/

-->

記事検索

アクセスランキング トップ10

お問い合わせ

特集