- TOP

- >

- 慶応大医学部、うつ病治療薬が脳梗塞の症状を緩和

新着ニュース30件

2019年1月8日 21:00

既存のうつ病治療薬が脳内の神経症状を回復

慶應義塾大学医学部の研究グループは1月3日、脳梗塞後の慢性期に神経症状を回復させる新規の脳内T細胞を発見した。さらに、既存のうつ病治療薬が、脳内T細胞の増殖を促し、神経症状を回復させる新たな治療薬になる可能性を明らかにした、と発表した。

抗うつ薬SSRIが神経症状を改善

厚生労働省の平成29年度人口動態統計によれば、脳血管障害(脳卒中)による死亡者数は年間11万人弱で、日本人の死因の第3位で、患者総数は100万人を超えている。脳卒中のうち、約75%が脳梗塞である。研究グループは、脳梗塞モデルマウスを用いた実験で、脳梗塞発症後2週目以降の脳組織に、リンパ球の一種であるT細胞が多く集積していることを発見した。またその中で、制御性T細胞(Tレグ)が非常に多く集積していることを発見した。

脳梗塞発症後の慢性期にTレグを除去すると、神経症状が悪化し、T細胞が存在しないマウスにTレグを移植すると神経症状が改善された。

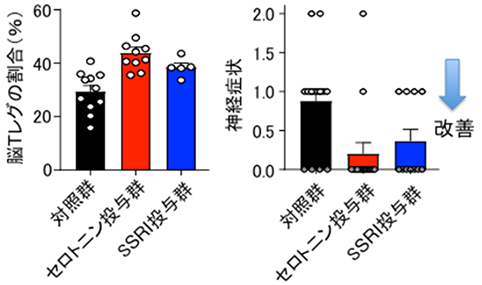

そこで、脳梗塞慢性期(発症7日後から)のモデルマウスに、セロトニンや、抗うつ薬の選択的セロトニン再取り込み阻害薬(SSRI)を投与したところ、脳Tレグが増加し、神経症状も改善したという。

また、脳Tレグによる神経症状の改善メカニズムも明らかにした。

今後は、脳梗塞発症後の治療法として、抗うつ薬の投与が新たな治療法として期待されるとのこと。

(画像はプレスリリースより)

国立研究開発法人日本医療研究開発機構のニュースリリース

https://www.amed.go.jp/news/release_20190103.html

-->

記事検索

アクセスランキング トップ10

お問い合わせ

特集